¿Por qué necesita China el desarrollo autónomo de su entorno?

“Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones”.

Deng Xiaoping, 1962.1

Desde la formulación de estas palabras, el pragmatismo político chino ha llevado lejos al gigante asiático en su camino hacia la recuperación desde el catastrófico ‘Siglo de la Humillación’. A pesar de ello, China se encuentra en una tesitura que tiene difícil solución: su solitaria existencia como único gigante en su círculo estratégico. Esto, que en cualquier otro contexto podría entenderse como una ventaja para cualquier potencia que trata de abrirse camino hacia la hegemonía, para la doctrina diplomática sínica, más basada en la cooperación que en el tutelaje, parece plantearse como un problema del que ocuparse.

La sombra de Estados Unidos aún es larga en Asia, y las tenazas que representan ser los aliados de este forcejean con firmeza una región que concentra el 60% de la población mundial2, el 37% del PIB mundial3, y los recursos materiales suficientes como para determinar el devenir del tiempo presente y futuro.4 Este es considerado el primer pilar que sostiene la problemática del despegue asiático como centro de poder de la política internacional. A pesar de ser -en términos numéricos, geopolíticos y materiales- la región más importante del mundo,5 esta se encuentra por el complejo tablero estratégico que le es característico.

Asia es un espacio enormemente diverso, tanto en los estados que la componen, como en su tamaño geográfico. Si bien se podría profundizar extensamente en torno a los pormenores y particularidades políticas de la región, por el bien del argumento de este artículo, el entorno estratégico del continente se resume en tres grupos diferenciadas entre sí por su aproximación a la política internacional y la historia previa que le sirve de plataforma.

Por un lado, formando posiblemente el grupo más numeroso y nutrido en términos de poder geopolítico-estratégico, se encuentra la red de alianzas estadounidenses lideradas, eminentemente, por Corea del Sur, Japón, Turquía, Arabia Saudí e India. Por otro lado, se vislumbra a Rusia, Corea del Norte, Irán y la propia China como bloque confrontado al primero tanto en intereses locales como mundiales. Por último, se observa un grupo heterogéneo, apenas reconocible como unido, conformado por el resto de países del continente. Estos, con estrategias autónomas a los dos grupos anteriores, y balanceando en su postura con respecto a ellos en función de sus necesidades de seguridad, tiene entre sus miembros más destacados a Pakistán, los países de la ASEAN,6 y los países túrquicos y árabes de Asia Central y Oriente Próximo.

Esta partición del continente no pretende asumir que la región se encuentra en una situación geopolítica adaptada de “Choque de Civilizaciones” como la propuesta por Huntington7, sino agrupar la gran mayoría de entidades estatales asiáticas en torno a sus metas estratégicas y los medios de los que se nutren conforme a sus lealtades individuales hacia una potencia u otra. El primer grupo, por ejemplo, organizados en torno al seguimiento de los intereses estadounidenses, la OTAN o al QUAD8 tiene como objetivo principal contrarrestar las pretensiones chinas tanto en la masa continental como ante la posible expansión que estas pudieran llevar a cabo hacia el océano, más allá incluso del Mar de China Meridional.9 Esto se logra a través de la obstaculización de los macroproyectos chinos de la Ruta de la Seda y del Collar de Perlas,10 lo que permite mantener un control relativamente estable sobre la economía y el ámbito militar de la región y sus alrededores.11 Dado que Japón y Corea del Sur actúan como los principales instrumentos de contención estadounidense frente a los avances marítimos de China, e India desempeña un papel similar en el ámbito continental, se mantiene una calma tensa cuya resolución pacífica se vuelve cada vez más compleja.

Los segundos tienen como objetivo el cuestionamiento de Estados Unidos como garante de la seguridad continental y global, desafiando así su presencia en todo el territorio. Si bien no existe una alianza conjunta establecida que esté liderada por China, los estados que comparten los objetivos previamente mencionados orbitan alrededor de sus decisiones estratégicas. Tal fenómeno se puede observar en el apoyo material e ideológico de China a los estados que han afrontado diferentes crisis económico-militares en la última década; ejemplos de esto son el apoyo a Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania o el reciente apoyo a Irán en la que ha sido bautizada como la “Guerra de los 12 días”. Los medios para este cuestionamiento son principalmente dos ámbitos. En primer lugar, la superioridad tecnológica, bien surtida por una industria imparable del gigante asiático. En segundo lugar, la supremacía estratégica‑técnica, caracterizada por un constante pulso que, hasta ahora, se mantiene en equilibrio, tanto en el plano económico —debido al desarrollo fluctuante de la Iniciativa de la Franja y la Ruta— como en el plano militar, debido a los avances y repliegues estratégicos de efectivos en puntos clave como Cachemira, el Estrecho de Malaca, los Himalayas o Taiwán.

Finalmente, el tercer grupo, y el más relevante para este artículo, la amalgama de estados que, desde el sudeste asiático hasta oriente próximo, conforman una especie de movimiento renovado de países no alineados en relación con las cuestiones sino-estadounidenses. Sin embargo, esto no quiere decir que sean ajenos al contexto que les rodea. Su objetivo común es el relativo mantenimiento de un status quo de autonomía con respecto a ambas potencias, y potenciar su desarrollo económico beneficiándose de los resultados de tan complicadas relaciones.12 La inscripción de los países del centro de Asia en la iniciativa de la Franja y la Ruta o la cambiante posición comercial de la ASEAN entre priorizar intermitentemente a Estados Unidos o China como socios económicos son prueba de ello y los medios de los que estos países se nutren para alcanzar sus objetivos.13

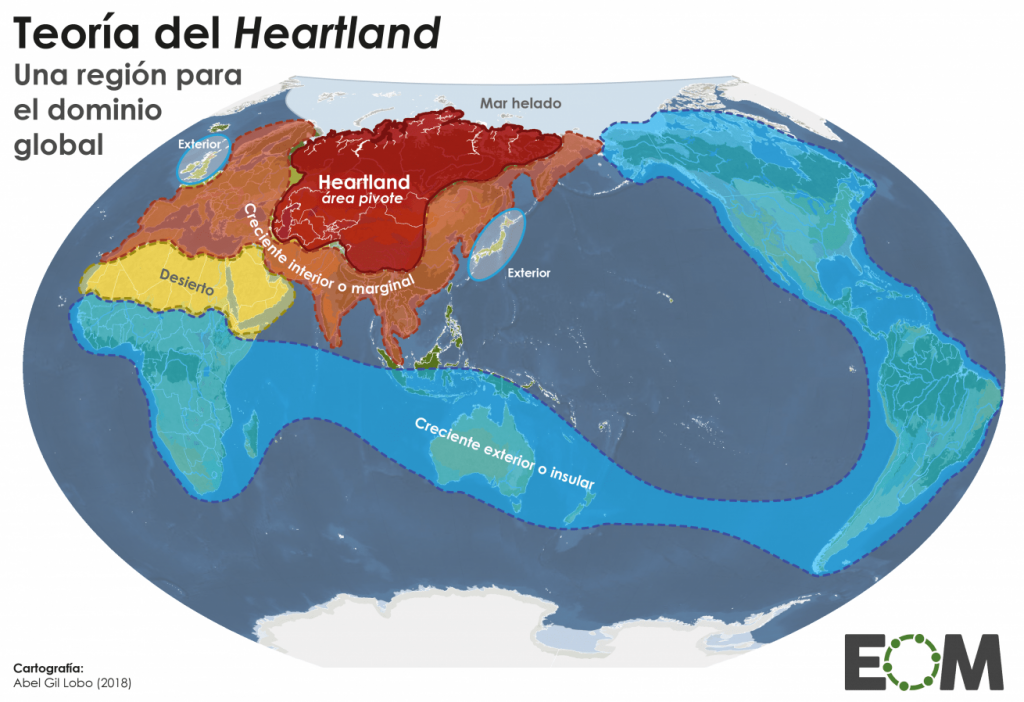

“Quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundo; quien gobierne la Isla-Mundo controlará el planeta”,14 sentenciaba el geógrafo Halford Mackinder al formular su teoría del Heartland. Esta teoría resalta la importancia del control de Asia, identificada como Isla-Mundo, para asegurarse el liderazgo y preponderancia de una potencia sobre el resto. Este liderazgo no se aplicaría solo en el continente, sino en Europa como extensión y el mundo como meta. El problema actual del control sobre esa isla-mundo por parte de China es precisamente la fragmentación en la que se encuentra, y que no permite el establecimiento de un único poder hegemónico en la región de forma explícita, ya que otros actores aún proyectan su poder.

Ciertamente, existen diferentes perspectivas y opiniones en cuanto a la comprensión de las intenciones chinas desde que el país se convirtiera en la segunda potencia global; desde aquellas que entienden al gigante asiático como un sucedáneo imperialista de las potencias occidentales que desplaza allá donde va, hasta las más idealistas que lo exponen como una fuerza de cambio pacífico alejada del neocolonialismo. Sería un error no entender a China como estado intrínsecamente conectado a sus intereses extrafronterizos, pero también es seguro decir que sus métodos no están siendo los del imperialismo tradicional al que las relaciones internacionales están acostumbradas.

El objetivo de China es el de la consolidación de un entorno estratégico mucho más amplio del que goza actualmente, y nutrido principalmente de aquellos actores indecisos en la región. Algunos avances ya se han manifestado en esta línea, como ha sido el limado de asperezas pasadas con la ASEAN, que le puede permitir un espacio mayor de maniobra y operación en el Pacífico, incluso obviando el obstáculo taiwanés en el proceso, los acuerdos multilaterales alcanzados a la hora de abrir puertos comerciales en el océano Índico, o nodos logísticos a través del continente desde Beijing hasta Europa.

Lenta pero inexorablemente, estas estrategias están surtiendo efecto y permitiendo consolidar un elemento clave para el triunfo de China en su camino hacia la hegemonía mundial: el desarrollo autónomo de su entorno. El paulatino desplazamiento de Estados Unidos fuera de la región como principal socio estratégico y comercial, más allá de sus aliados más leales, ha propiciado el empuje de la primera pieza de dominó que China necesita para que el Siglo XXI sea el “Siglo de Asia”, siendo esta primera pieza un continente en el que el desarrollo y la cooperación de primera línea se da entre actores locales con cada vez menor influencia de potencias extranjeras. A través de esto, se observa la posibilidad de que China encabece un panorama internacional multipolar sin ser necesaria la intervención bélica, incluso disponiendo de las capacidades para realizarla.

En definitiva, la problemática del “Siglo de Asia” no reside en la incapacidad del continente para asumir el rol predominante en el devenir geopolítico. Este es un fenómeno que, aún con trabas, ya se está dando. La problemática se encuentra en la fragmentación de la región y el desajuste consecuente en desarrollo estatal que esto genera en los actores que la conforman. China ha sabido interpretar las estrategias propuestas a lo largo de la historia para asumir el liderazgo y ha decidido forjar su propio camino hacia el mismo. La novedad que propone el país asiático es realizar un camino al liderazgo que no se sustenta en el belicismo, ni en acciones neocoloniales, sino en la cooperación y el desarrollo para alcanzar sus objetivos estratégicos a medio y largo plazo.

CITAS

6 Abreviatura que hace referencia a la alianza económico comercial llamada Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), formada por Brunéi Camboya Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

8 Abreviatura que hace referencia a la alianza militar llamada “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” en el que participan Estados Unidos, Japón, India y Australia.

10 Bifurcaciones terrestre y marítima respectivamente de la “Iniciativa de La Franja y la Ruta” (Belt and Road Initiative).

11 Ibid.

14 Mackinder, H. J. (2020). Democratic ideals and reality: A study in the politics of reconstruction. Cosimo Classics.